自漢至唐,重量單位命名有銖、兩(24銖)、斤(16兩)、鉤(30斤)、石(4鉤)。唐制雖然曾經把一兩分作十分叫錢,而當時這個“分”的進位還未確定為錢的十分之一。其說以“六銖為一分,即二錢半也。”宋承唐制,沿用了錢這個名稱,但是重量小單位只用到錢位,不能滿足當時實際需要。鑒于這種狀況,淳化三年三月三日,宋太宗下詔有司詳定秤法,把這一重任交給了司監內藏庫祟 儀使劉承規。劉承規受命后對舊式權衡作了仔細調查,發現了問題之所在:太府寺舊銅式,自一錢至十斤,凡五十一,輕重無準,外府歲受黃金必自毫厘計之,式自錢始,則傷于重。為此,他提出要“別制法物”,即要另外制定出適用于計量金銀重量納新式秤。為了實現權衡的改制,劉承規認真研究了以往的權衡法。他根據《漢志》 有關記載,設計制造了兩種新秤,即取《漢志》“子谷秬黍為則,廣十黍以為寸,從其大樂之尺(指太府尺),就成二術,因度尺而求匣,自積黍而取象,以厘象造一錢半及一兩等二秤。”劉承規所制造的二種秤,從秤上體現了權衡的新法。

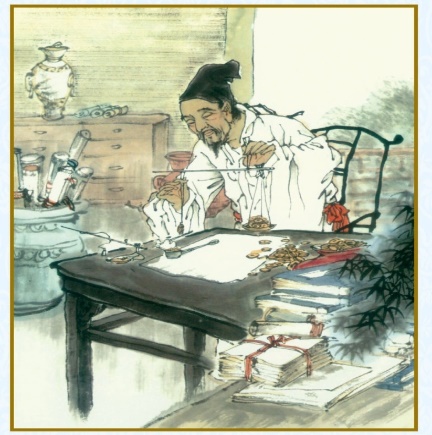

戥子秤是一種小型的量具,可以精確到五十分之一兩。

戥子秤是一種小型的量具,可以精確到五十分之一兩。